Workshop 9

Gemeinsam stark! Wie unterschiedliche Professionen zusammen arbeiten.

Referentinnen und Referenten:

Workshop beim 10. Ganztagsschulkongress

Freitag, 06.12.2013, 16:00–18:00 Uhr, Raum A 05

Renate Lecke und Christine Glaser, Sozialpädagogin, Alfred-Nobel-Schule, Berlin-Neukölln

Welche Modelle und Rituale gibt es, um weiteres pädagogisches Personal und außerschulische Partner mit einzubeziehen?

Welche Anforderungen stellt die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern an die Lehrkräfte?

Wie schafft man eine Kultur der Anerkennung der unterschiedlichen Professionen?

Renate Lecke und Christine Glaser, Alfred-Nobel-Schule, Berlin.

Die Schulleiterin und die Schulsozialpädagogin berichteten über ihre Erfahrungen mit außerschulischen Kooperationspartnern und ihren Weg zu multiprofessioneller Zusammenarbeit. Dabei gehen sie der Frage nach, wie sich die Arbeitsprozesse verändern, wenn Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und außerschulische Kooperationspartner zusammenarbeiten.

Moderation: Christine Florack, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, und Karin Wagnitz-Brockmöller, Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Berlin

Zentrale Themen und Ergebnisse

Einzelne Punkte aus dem Input

Die Berliner Alfred-Nobel-Schule liegt im Süden Neuköllns. Sie ist eine integrierte Sekundarschule, aus einer Haupt- und einer Realschule fusioniert, und seit 2010 Ganztagsschule. Es ist eine gebundene Ganztagsschule. An der Schule lernen aktuell 560 Schülerinnen und Schüler, von denen 69% lernmittelbefreit und 82% nicht deutscher Herkunft sind. Seit 2011 ist die Alfred-Nobel-Schule eine übernachgefragte Schule.

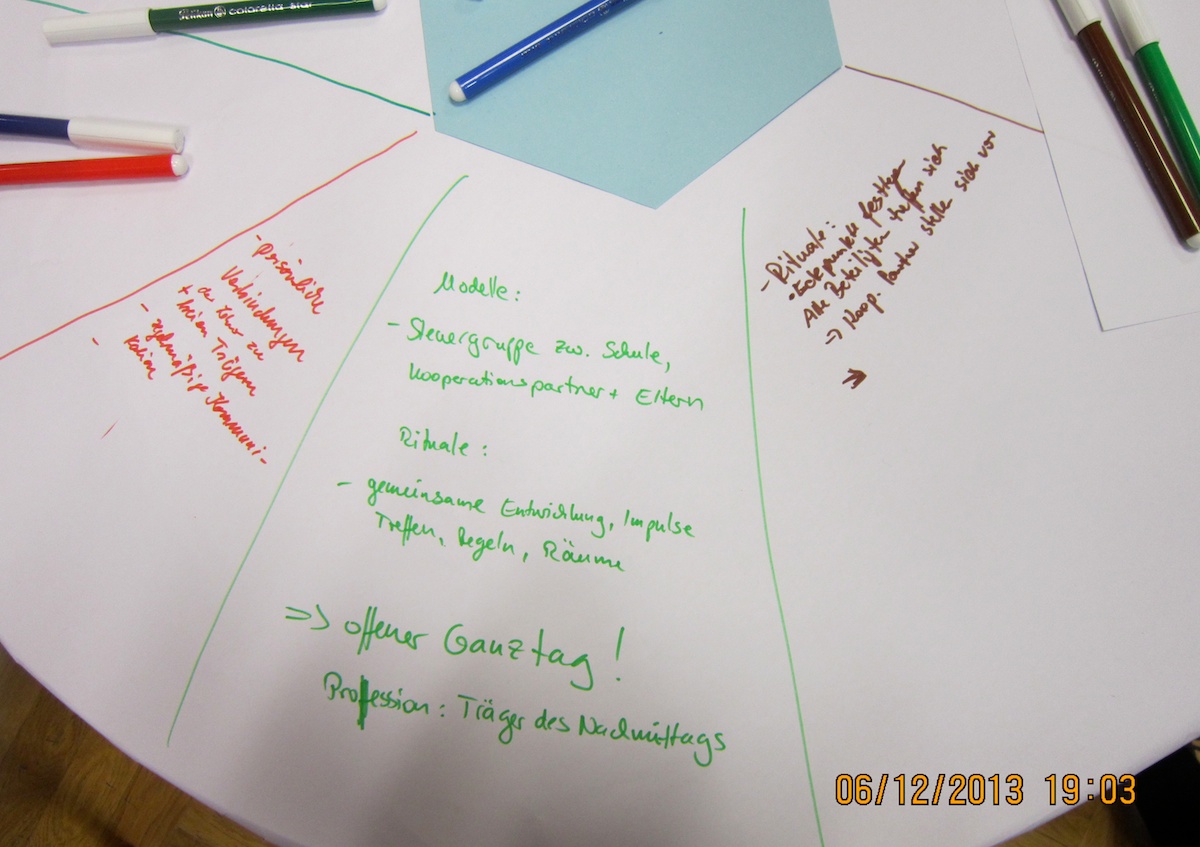

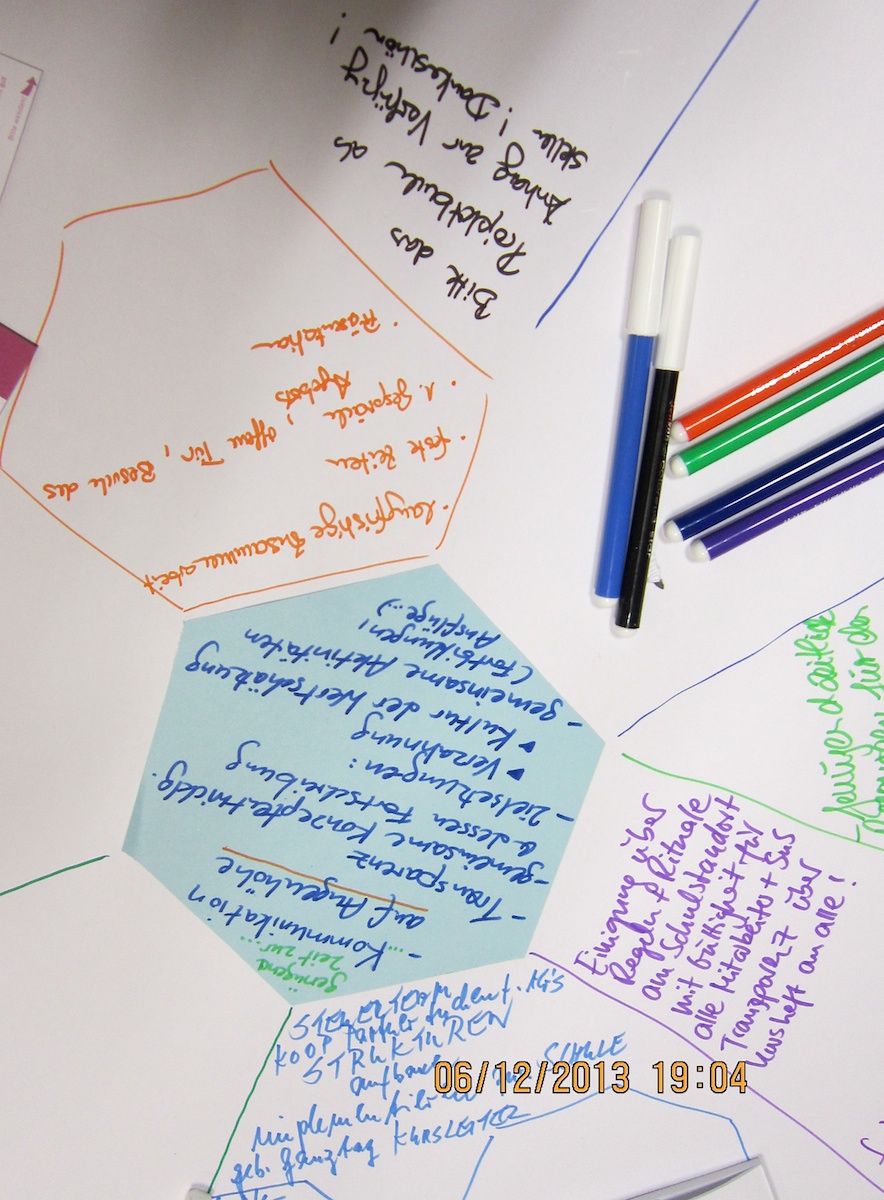

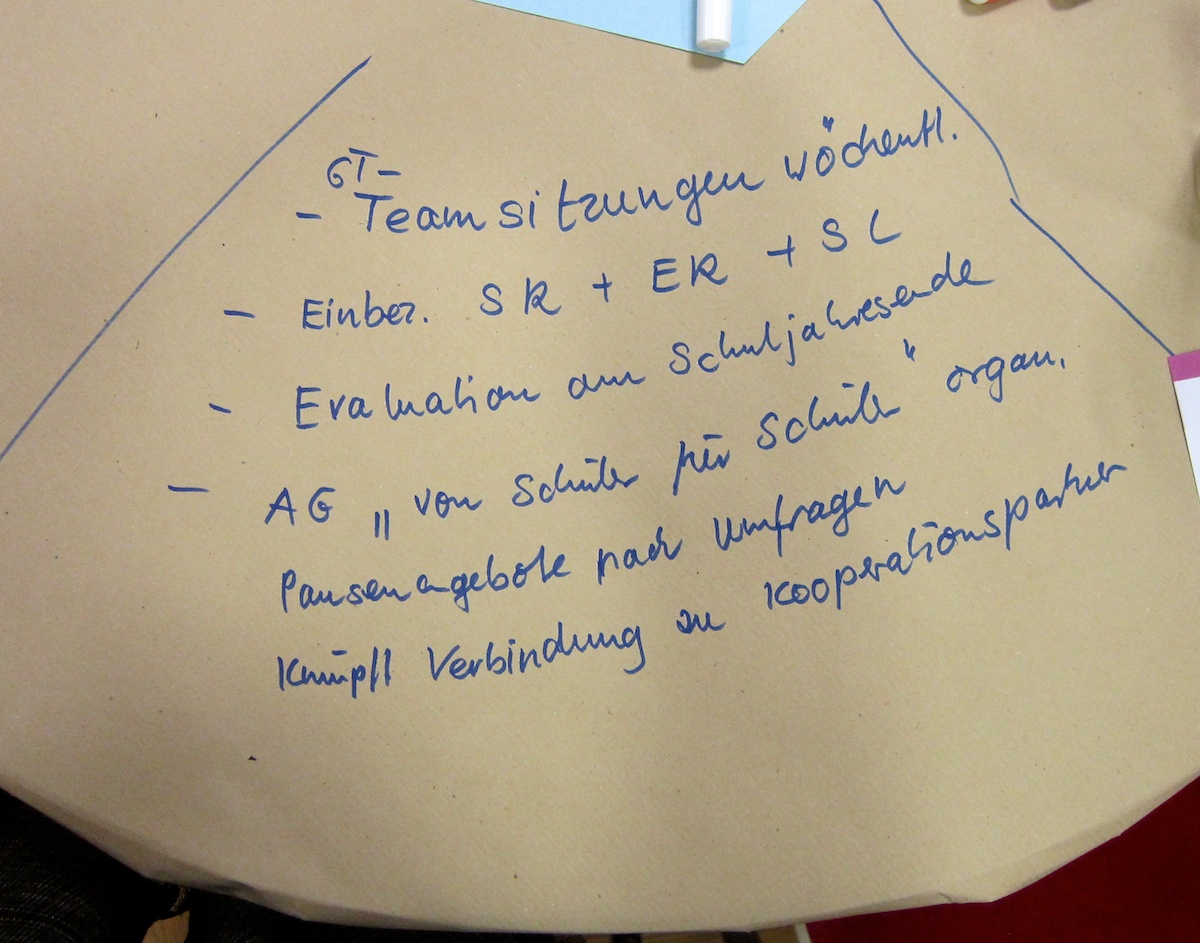

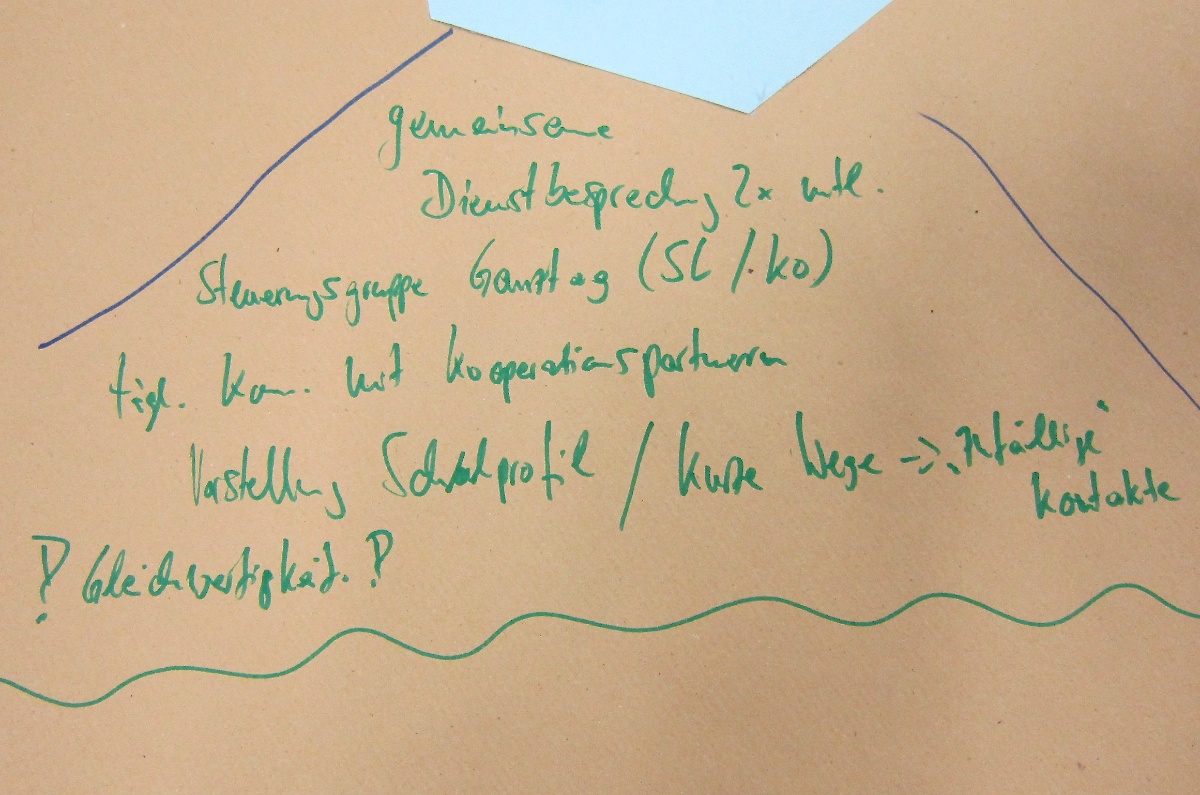

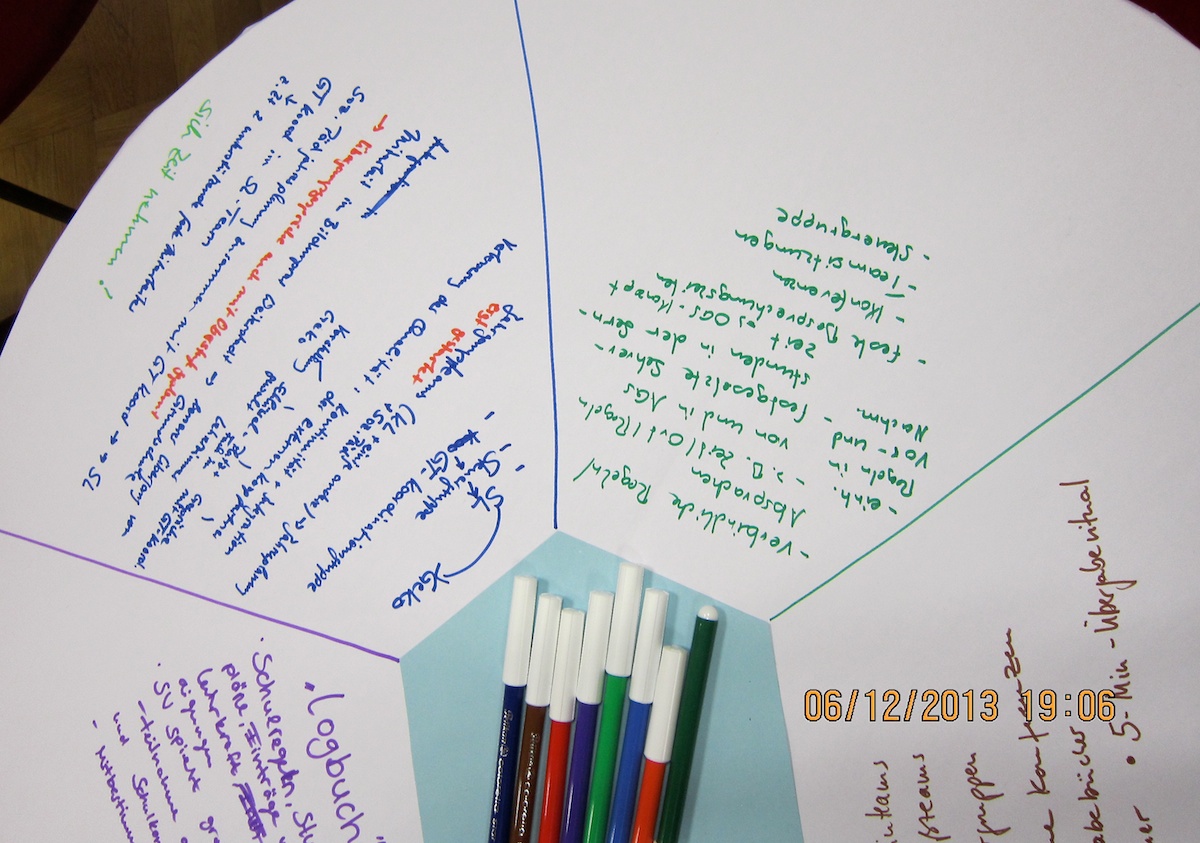

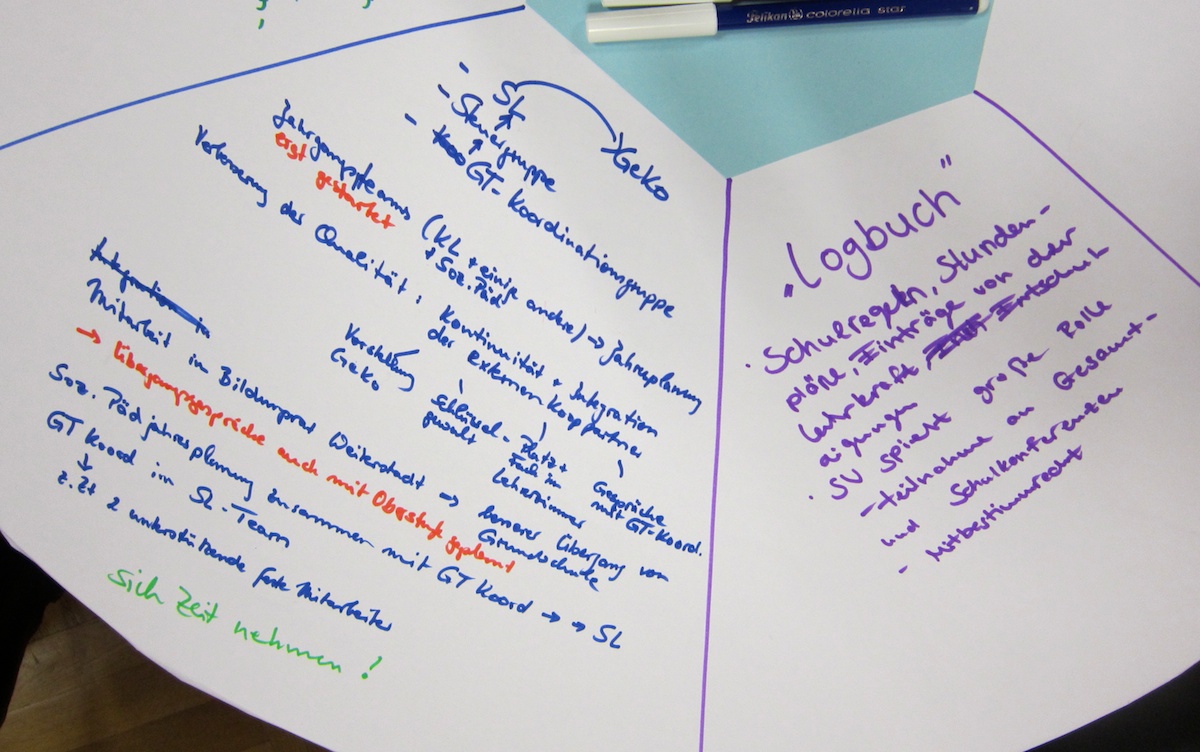

Die Strukturen an der Schule haben sich nach und nach entwickelt. Einige wurden von schulinternen Gremien festgelegt. Es wurden von Anfang an Verbindlichkeiten geschaffen und es wurde auf Transparenz in den Strukturen geachtet, um deutlich zu machen, was man ändern kann und was nicht. Dabei war es wichtig, sich Zeit zu nehmen und sich mit allen Beteiligten zusammenzusetzen. Nun ist die Kooperation fest im Schulalltag verankert, zum Beispiel durch Vorbereitungs- oder Teamtreffen.

Das Projekthandbuch dient dem Austausch mit außerschulischen Partnern und Eltern. Es ist zugleich ein Instrument für Verlässlichkeit und Evaluation.

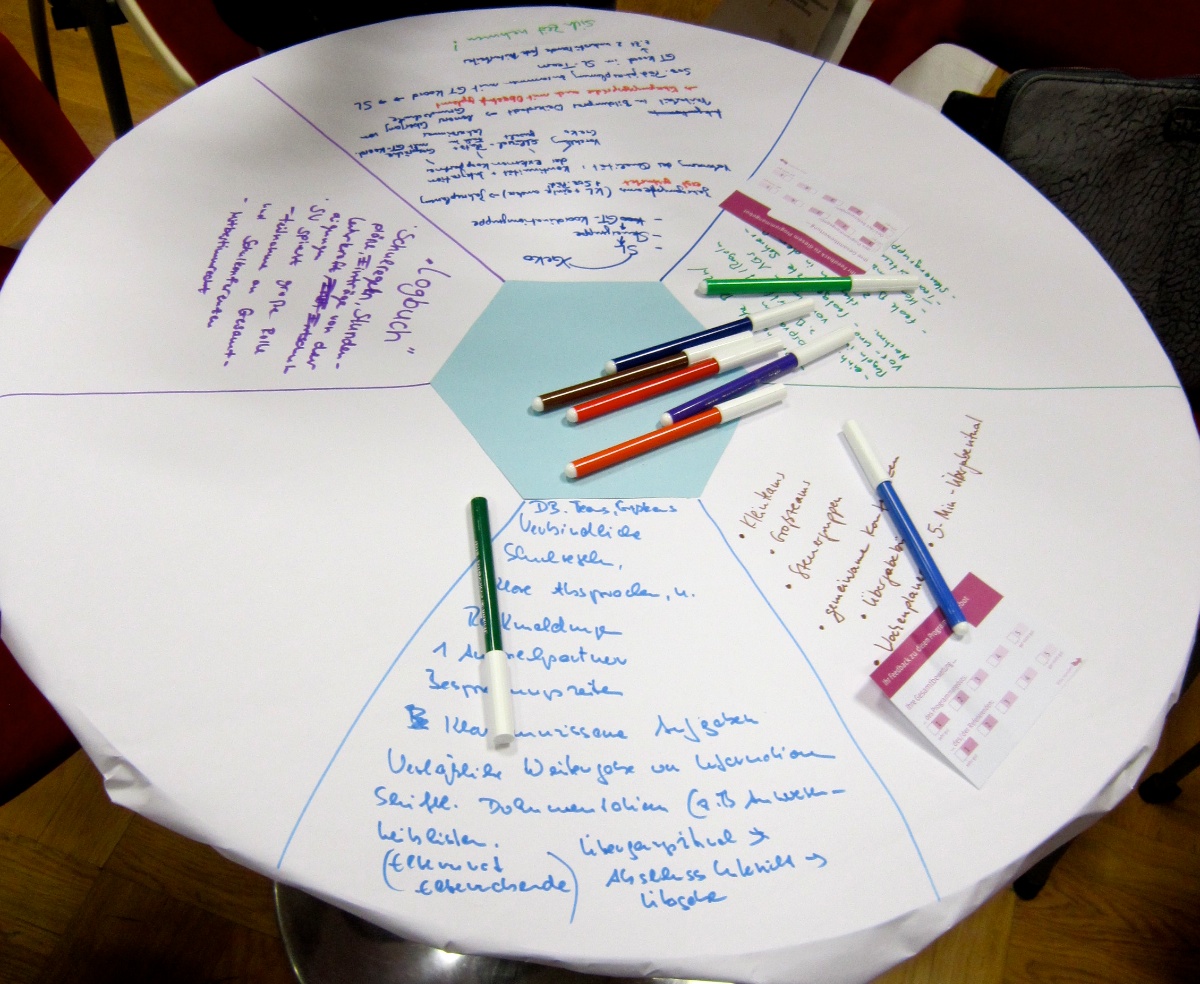

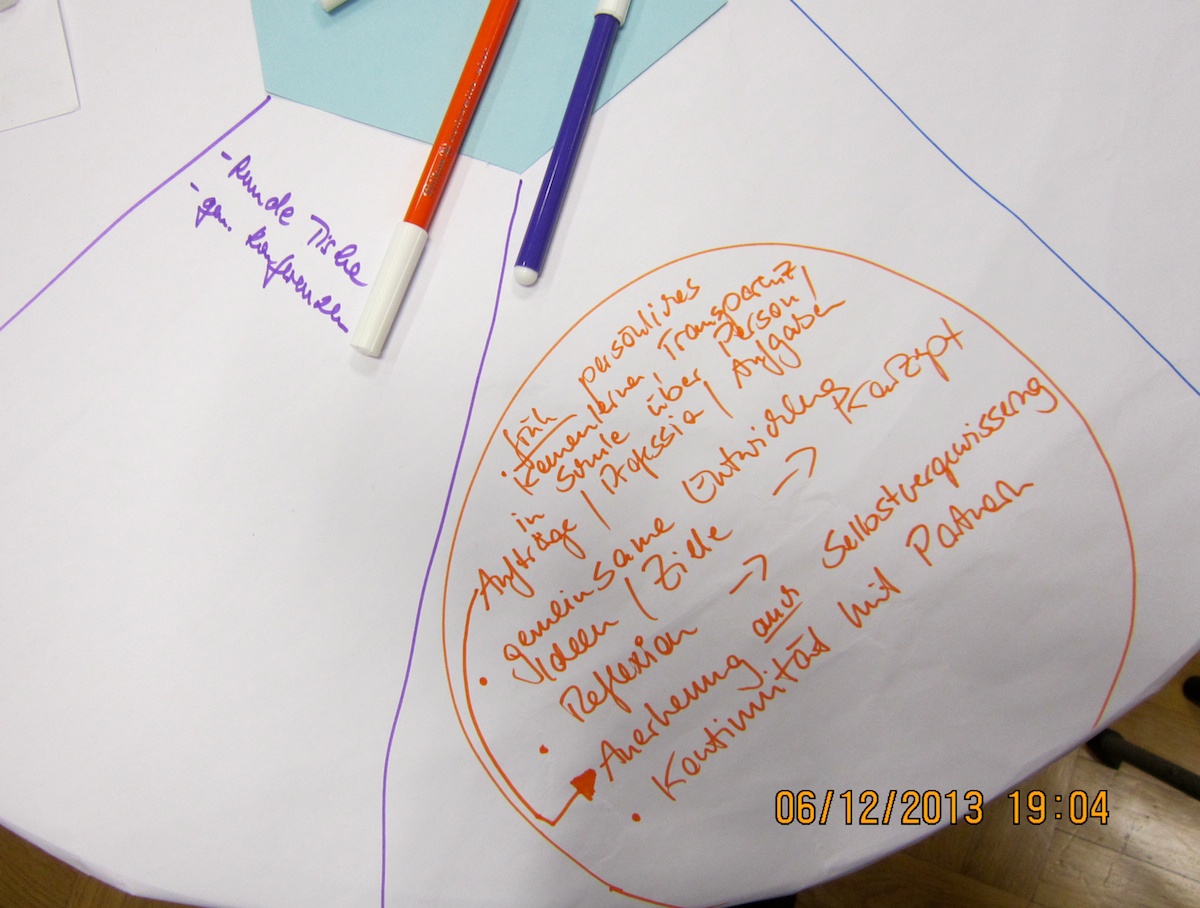

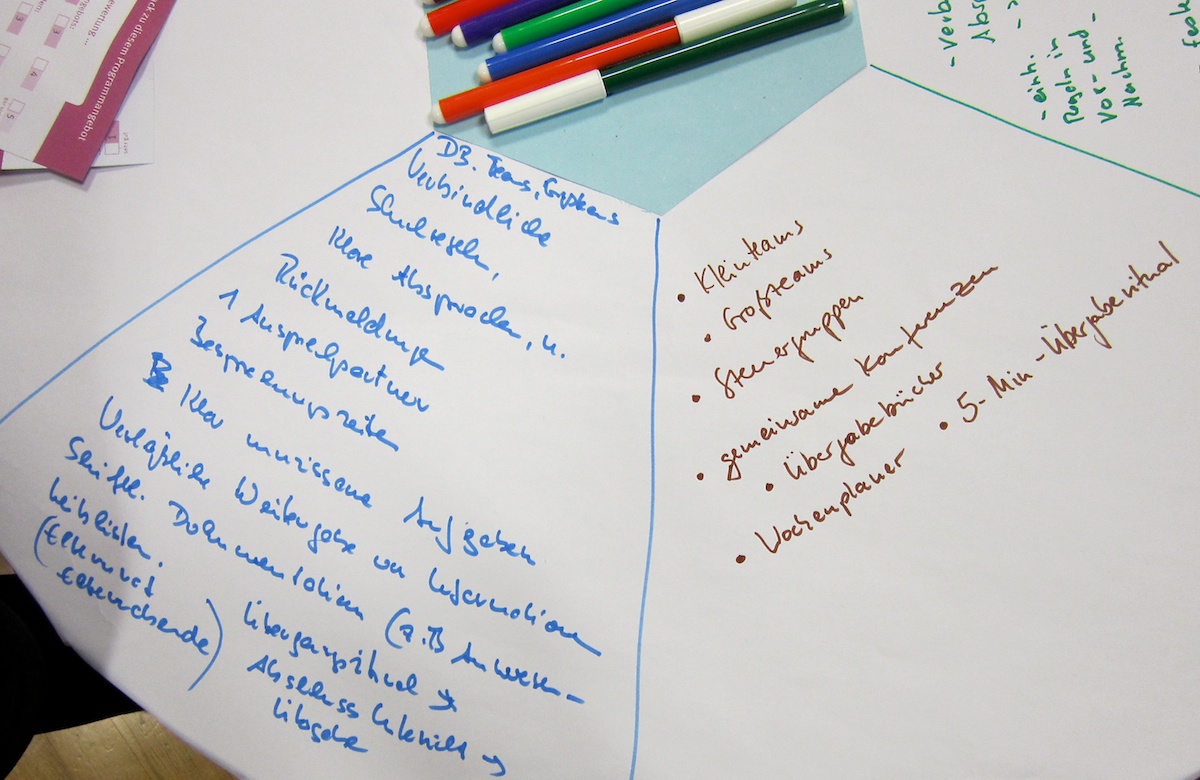

Ergebnisse der ersten Arbeitsphase

- Es gab einen intensiven Austausch, wie die Zusammenarbeit an unterschiedlichen Schulen läuft, mit der Erkenntnis, dass die Teilnehmenden großteils aus verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Anforderungen kommen.

- Oftmals wurde geschaut, was es im Bereich der Sekundarstufe I beziehungsweise der Grundschule schon gibt und wie sich das auf den jeweils anderen Bereich übertragen lässt.

- Es kam zur Erkenntnis, dass sowohl Schulen als auch außerschulische Partner den Zugang zueinander oft schwierig finden und es gut wäre, wenn beide Seiten weiter aufeinander zugehen würden.

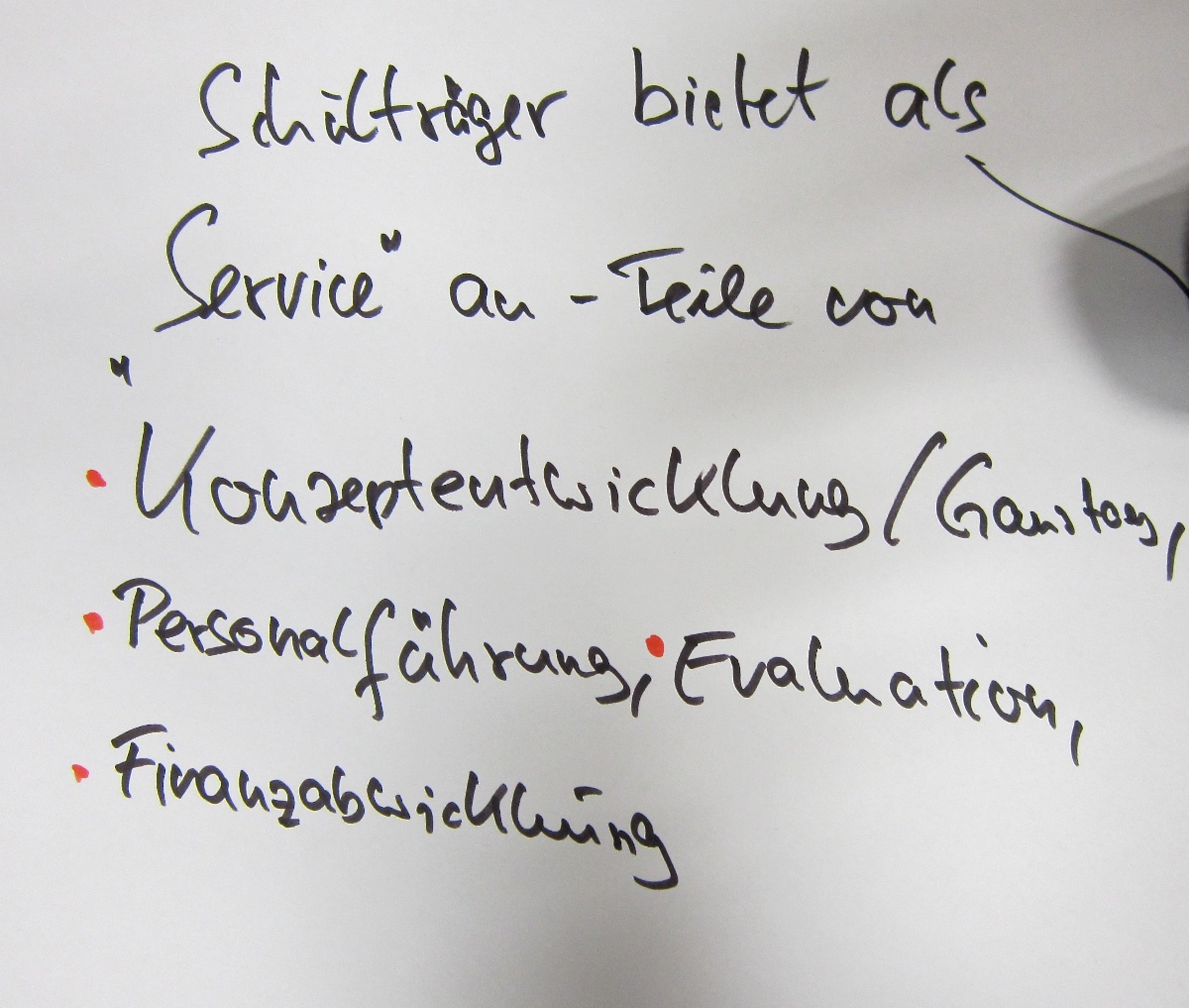

- Beeindruckt hat einzelne Teilnehmende ein Beispiel aus Marburg, bei dem der Schulträger den Schulen einen Service anbietet, um sie zu entlasten. Dies wurde als äußerst förderlich für die Qualitätsentwicklung angesehen.

Diskussion/Nachfragen im Plenum (statt zweiter Arbeitsphase)

Frage: Welche Anforderungen stellt die Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern an die Lehrkräfte?

- Es gibt eine verbreitete Angst vor mehr Arbeit, und es ist klar, dass es nicht weniger geworden ist, aber anders. Der Erziehungsanteil der Lehrkräfte ist größer geworden. Es gibt eine Veränderung der Arbeitszeit und der Arbeitsstruktur. Wichtig ist, dass es eine Grundvoraussetzung zur Teamarbeit gibt. Die Lehrkräfte müssen reflexionsfähig sein und andere Meinungen anerkennen. Außerdem brauchen die Lehrkräfte Kenntnisse über den Sozialraum und über die Berufsorientierung vor Ort. Man muss wissen, was sich vor Ort abspielt.

- Der regelmäßige Austausch und die Evaluation sind ganz wichtig, genauso wie die wertschätzende Kommunikation und die gegenseitige Anerkennung der Arbeit der jeweils anderen Seite.

Frage: Was ist aus Ihrer Sicht der Mehrwert für die Träger/Kooperationspartner?

- Die Partner bekommen für ihre Arbeit Geld. Sie machen sich bekannt, können Nachwuchs gewinnen und verwurzeln sich im Bezirk.

- Es muss den Partnern allerdings auch klar sein, mit welcher Klientel sie es zu tun haben. Deswegen werden die Externen bei ihrer Arbeit begleitet. Und es gibt auch immer wieder vereinzelt Kooperationen, die nicht fortgeführt werden, weil die Vorstellungen nicht übereinstimmten.

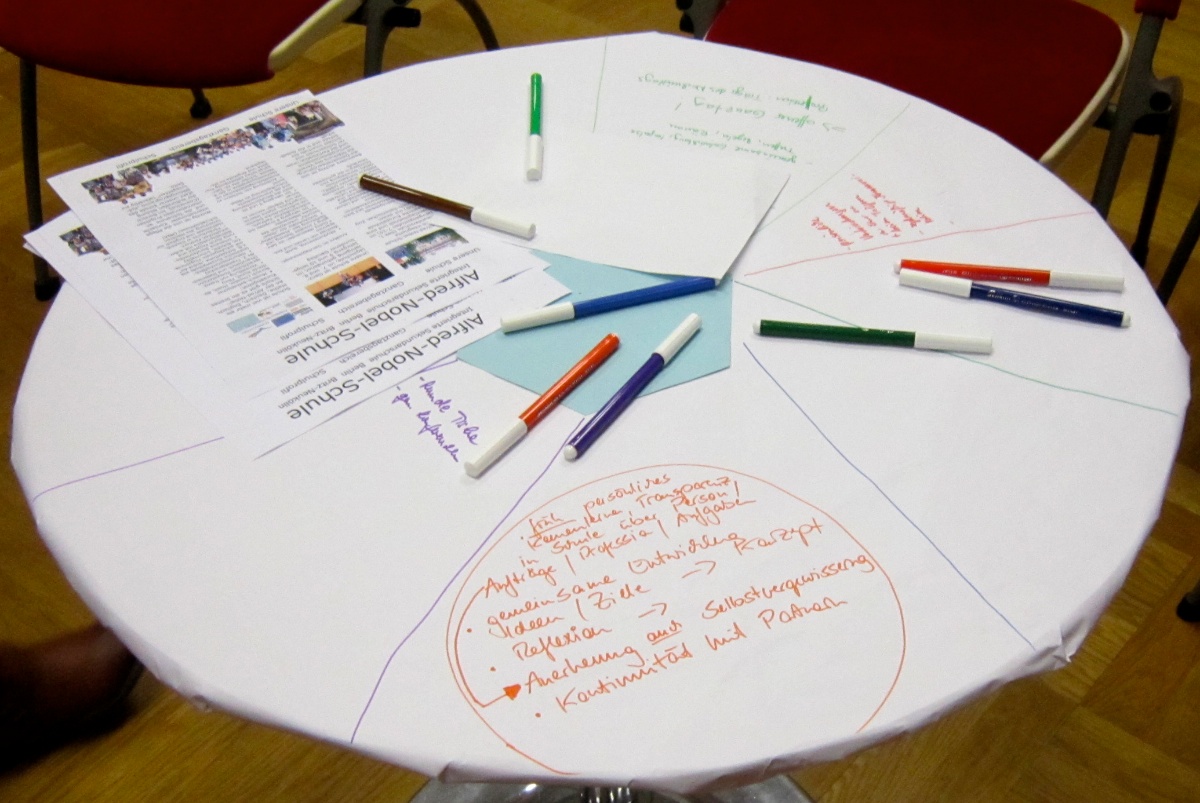

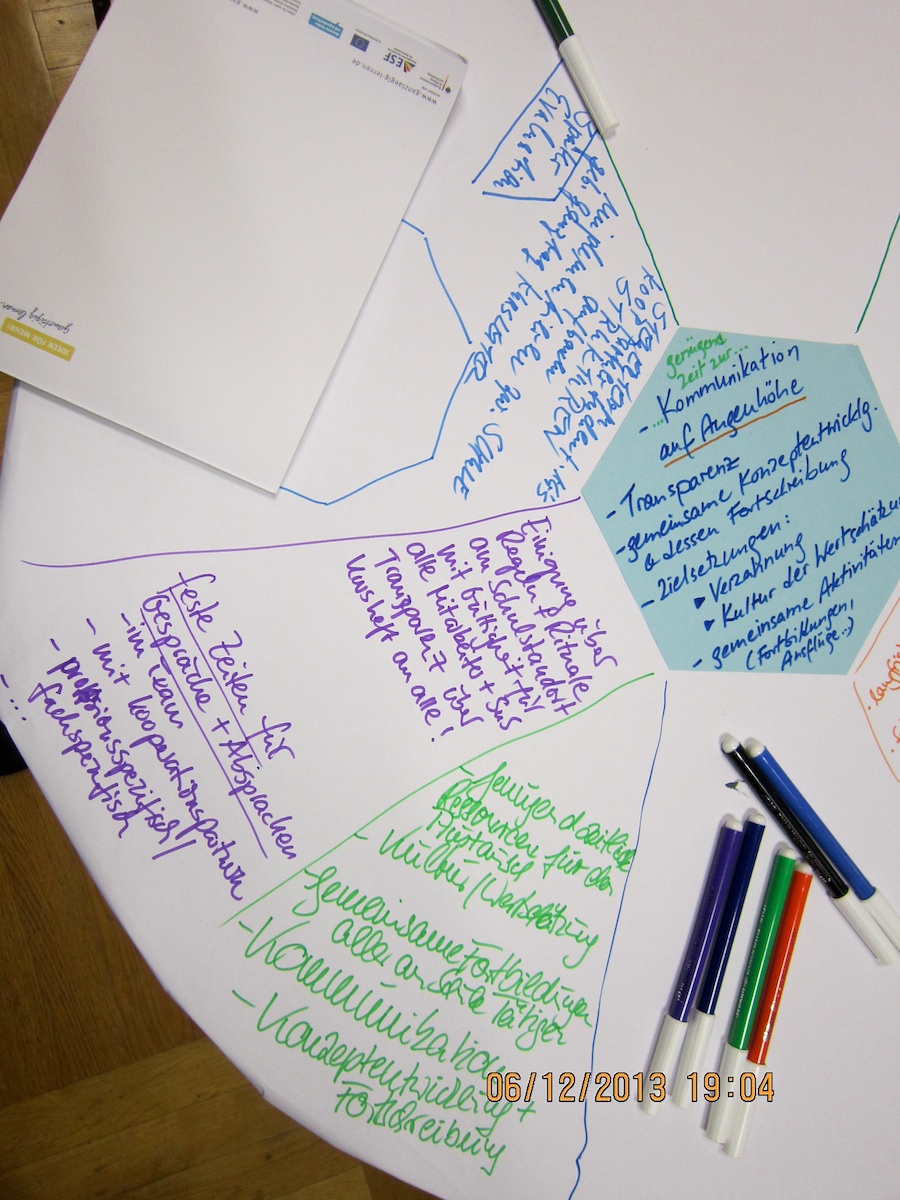

Diskussion zur Rolle der Kooperationspartner und Chancen

- Die Tatsache, dass die Veranstaltungen im Ganztag eine Pflichtveranstaltung für die Jugendlichen sind, macht eine Anpassung der Konzepte der Jugendarbeit an den Kosmos Schule erforderlich.

- Die Wertschätzung der Partner und der Austausch über die gegenseitige Arbeit werden als ganz zentral dargestellt. Dazu kommt jedoch auch die Anmerkung, dass die Anerkennung verschiedener Professionen in der Praxis oft als schwierig wahrgenommen wird, da sie sich nicht verordnen lässt.

- Es kam die Kritik, dass oft stark von Anforderungen und zu wenig von den Möglichkeiten des Ganztags gesprochen wird. Auch wurde kritisiert, dass die außerschulischen Partner sehr stark als Dienstleister der Schule gesehen werden und der Einfluss der Partner auf die Gestaltung der Schule so zu kurz kommt. Daraufhin wurde erwidert, dass die Projekte der einzelnen Klassenstufen mit allen Projektträgern gemeinsam entwickelt werden.

Statements und Zitate

- Frau Glaser: “Strukturen sind erstmal da, wichtig als Regeln für die Schüler und für die außerschulischen Partner wegen der Verbindlichkeit. Dann kann man die Strukturen verändern.”

- Frau Glaser: “Partner von außen brauchen eine feste Person, mit der sie sich austauschen können. Sie brauchen Beratung und Begleitung.”

- Frau Lecke: “Wir sagen ganz oft ‘danke’.”

- Teilnehmer: “Ich finde, dass das System Ganztagsschule noch zu sehr aus der Sicht der Schule gedacht wird. Man muss vielleicht anfangen, anders zu denken, damit Kooperationspartner ihr Potential einbringen können.”

- Teilnehmerin aus dem außerschulischen Bereich: “Die Schulen sagen, es ist schwierig, an die Partner zu kommen. Im außerschulischen Bereich sagen wir immer, dass es schwierig ist, an die Schule ranzukommen.”

- Teilnehmender Schüler: “Ich konnte das Logbuch unserer Schule vorstellen. Es ist wie ein Klassenbuch für jeden Schüler. Das ist für uns Schüler sehr wichtig.”