Workshop 13

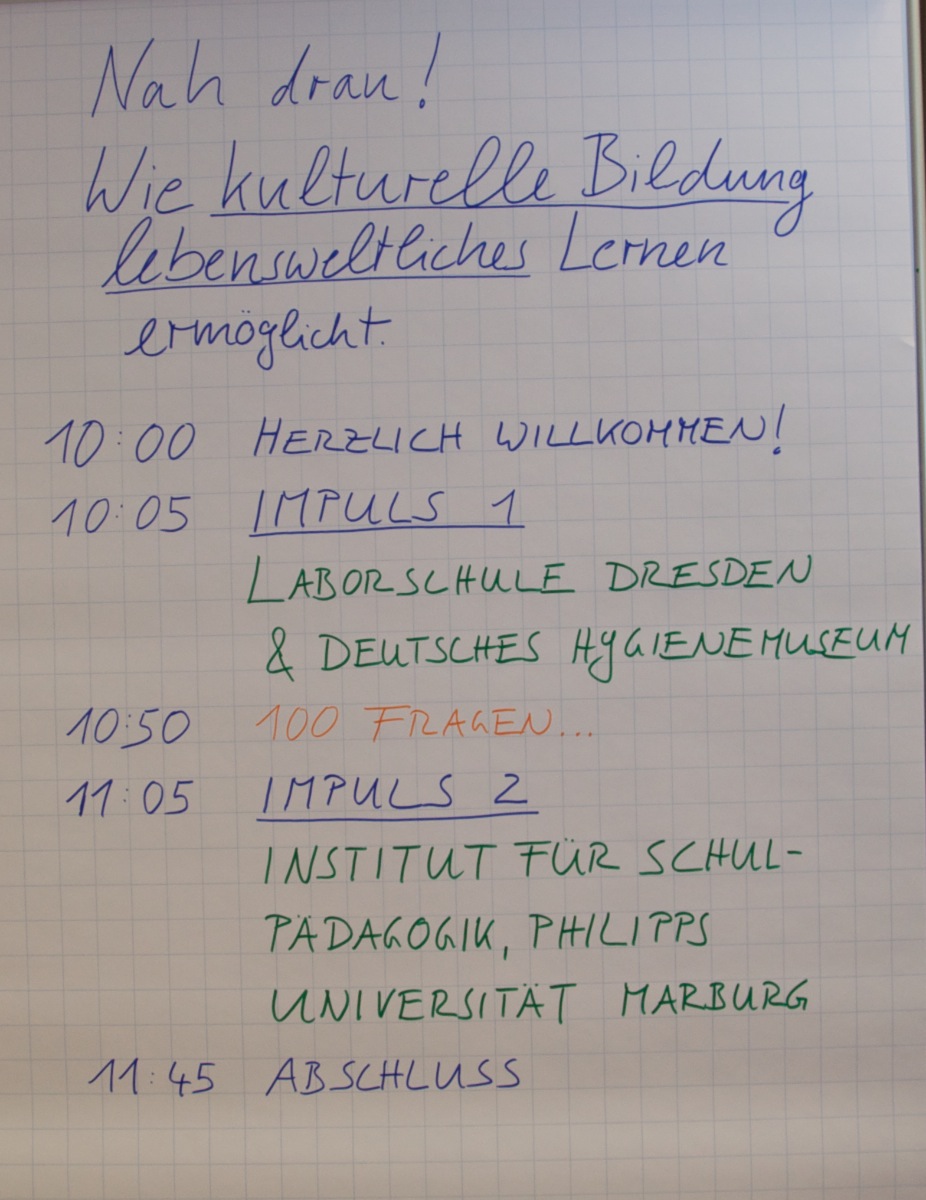

Nah dran! Wie kulturelle Bildung lebensweltliches Lernen ermöglicht.

Referentinnen und Referenten:

Workshop beim 10. Ganztagsschulkongress

Samstag, 07.12.2013, 10:00–12:00 Uhr, Raum A 05

Anja Schenkel, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden; Franka Sommer, Laborschule Dresden; Christian Kammler und Levia Murrenhoff, Philipps-Universität Marburg

Wenn Schülerinnen und Schüler sich mit großer Begeisterung mit eigenen Fragen auseinandersetzen, haben diese meist direkten Bezug zu ihrer Lebenswelt.

Wie kann es gelingen, die Fragen der Schülerinnen und Schüler in den Schulalltag einzubeziehen?

Welche Rolle können dabei außerschulische Kulturpartner spielen?

Was muss geschehen, damit lebensweltliches Lernen nachhaltig im Schulalltag verankert werden kann?

Christian Kammler und Levia Murrenhoff, Philipps-Universität Marburg, Institut für Schulpädagogik. Sie stellten das Konzept des neuen Weiterbildungsmasterstudiengangs „Kulturelle Bildung an Schulen!“ vor und gaben Lehrkräften Hinweise für lebensweltliches Lernen an Schulen.

Franka Sommer, Laborschule Dresden, und Anja Schenkel, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden. Die Pädagogin und die freie Museumsmitarbeiterin gaben Einblick in ihre Zusammenarbeit und berichteten über ihre Erfahrungen mit Jugendlichen, die selbst forschen und ihre eigenen kulturellen Projekte umsetzen.

Moderation: Harriet Völker, Kulturamt Leipzig

Zentrale Themen und Ergebnisse

Laborschule Dresden

- Fach “Wissen” im Stundenplan der Laborschule Dresden: Was verbirgt sich dahinter? Biologie, Geschichte, Geografie, Physik und Chemie – was in diese Einheiten nicht passt, wird in VU mit eingebunden.

- VU: Wie wird Basiswissen gesichert? Basiswissen aus dem Lehrplan ist vorgegeben, und daran müssen sich Lehrer/Schüler orientieren, aber die Art und Weise und was darüber hinaus erforscht wird, ist flexibel.

- Kooperation mit externen Partnern im Rahmen von VU? Ja, da wo es passt, z.B. war beim Thema „Alkohol” eine Suchtberaterin vor Ort.

- Wie werden Kinder auf Prüfungen in klassischen Schulen vorbereitet? Spagat zwischen dem Anspruch, Lernen ändern zu wollen, und der Konditionierung auf klassische Prüfungen: Prüfungssituation und -themen werden vorher geübt.

- Träger ist gemeinnütziger Verein: Wie finanzieren sich die Einrichtungen? Durch staatliche Förderungen des Landes Sachsen und Elternbeitrag (ca. 100 Euro im Monat)

Kultur.Forscher!-Programm in der Laborschule Dresden/Kooperation mit Deutschem Hygienemuseum in Dresden

- 100-Fragen-Methode: Es werden die verschiedenen Fragen gesammelt und geclustert, an denen dann verschiedene Schüler-Teams weiterarbeiten können.

Lehrerausbildung / Weiterbildungs-Master an der Philipps-Universität Marburg

- Zusammenarbeit mit außerschulischem Partner bedeutet Absprachen mit Kooperationspartnern; Reibungsverluste, wenn man aus dem normalen Muster ausbricht.

- Innovation = Durcheinander, das neu organisiert werden muss

- Ästhetisches Lernen ist etwas Ungewöhnliches, Heterogenes

- Finanzierungshürden: viele verschiedene Ansprüche müssen unter einen Hut gebracht werden

- Wie schafft man es, aus den Impulsen nachhaltige Strukturen zu schaffen, ohne dass das Projekt nur an engagierten Lehrern hängt? Aus diesem Anspruch ist der Weiterbildungs-Master entstanden, der Menschen ausbildet, die diese Aufgabe übernehmen, in die Schulen gehen und für Langfristigkeit sorgen können. Die Altana Kulturstiftung ist ein wichtiger Partner der Philipps-Universität Marburg, da sie zur Kostendeckung beiträgt und inhaltlich mitentwickelt. Systemische Rückwirkung durch Rückenwind der Länder ist angestrebt.

- Wie kann man an solchen Programmen teilnehmen? Als Schule lohnt es sich, sich einen Überblick zu verschaffen und zu schauen, was für die jeweilige Schule interessant ist, und sich initiativ zu melden, damit die Mitarbeiter des Programms die Schule auf dem Radar haben. Das Kulturamt ist auch ein Stück weit auf Anfragen/Anregungen von den Schulen angewiesen.

- Wie finanziert man als Schule die Teilnahme an solchen kulturellen Programmen? Kulturelle Bildung ist ein schwer evaluierbares Feld. Das macht es schwierig, Finanzierung zu finden und dann dafür langfristig zu sorgen.Schlüssel ist Qualifikation und das Bewusstsein, dass kulturelle Bildung notwendig ist.

- Bei strukturellen Veränderungen, um kulturelle Bildung nachhaltig zu verankern, die angegangen werden müssen, aber langwierig sind, ist man auf Zusammenarbeit von Land und Kommune angewiesen. Das Kulturamt ist darauf angewiesen, dass die Schule Bedarf anmeldet und im besten Fall schon mit einem Künstler an der Hand eine Anfrage stellt.

- Ein ganzheitliches Konzept muss her – weg von der „Projektitis“. Dahinter verbergen sich jedoch grundlegende strukturelle Veränderungen, die sehr viel Zeit benötigen.

- Kann der Weiterbildungs-Master eine flächendeckende Lösung sein? Stellen 24 ausgebildete, qualifizierte Master-Studierende eine flächendeckende Lösung dar? Hier müssen Bund und Länder Verantwortung übernehmen. Marburg ist ein Pilot, andere Universitäten müssten nachziehen, wenn Bedarf geäußert wird, um bundesweit aufgestellt zu sein, die Qualität zu sichern und zu verbreiten.

- Idee: Richtung Kulturmanagement zu schauen, das als Schnittstelle fungieren kann.

Statements und Zitate

- “Alle rufen nach Sport. Aber was fehlt, ist eine Lobby für kulturelle Bildung. Das ist eine politische Frage.”

- “Verändernde Prozesse brauchen einfach zehn Jahre.”

- “Auf die kleinen Schritte kommt es deshalb an!”

- “Ist die Beschäftigung mit kultureller Bildung ein Luxusproblem, wenn die Schule schon Probleme hat, den Pflichtunterricht abzudecken?”

- “Wenn wir kulturelle Bildung so umsetzen wollen, muss das Prüfungsverfahren komplett umgekrempelt werden.”

- “Kultur ist wichtig! Und da steige ich mit dem Bus auch mal um!”