Von Dezember 2003 bis Februar 2004 führte das IFS (vgl. HÖHMANN u.a. 2004) eine bundesweite Befragung von Schulleitungen an bestehenden Schulen in Ganztagsform in allen Schulformen (Ausnahme Berufskollegs) durch. Auswahlkriterium waren die Schulen, die dem Institut von den Kultusministerien genannt und die bereits vor dem 01.08.03 als Ganztagsschulen geführt wurden. Mit Ausnahme von Sachsen haben sich alle Bundesländer an der Befragung beteiligt. In Ländern mit einem relativ breiten Ganztagsangebot (NRW und Niedersachsen) wurden Stichproben gezogen, ansonsten handelt es sich um eine Vollbefragung in den Ländern. Von den Ministerien der Länder wurden insgesamt 1.759 ganztägige Schulen benannt. Die Schulleitungen von 1.361 Schulen wurden auf schriftlich-postalischem Wege befragt, der Rücklauf liegt bei fast 49 % (n= 663). Eingesetzt wurde ein Fragebogen mit überwiegend standardisiert-quantitativen Formaten. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse präsentiert, die im Kern vor allem die unterschiedlichen Organisationsformen der Ganztagsschule (i.F. oft abgekürzt: GTS) vergleichen.

Schulkonzeption und Schulentwicklung in ganztägigen Schulen

Die Schulleitungen sollten ihre Schule nach der KMK-Definition einordnen: 44,5 % ordnen ihre Schule der voll gebundenen Ganztagsschulform zu, 17 % haben eine teilweise gebundenen Form und 38,5 % werden in offener Form betrieben. Bei Differenzierungen der folgenden Daten werden diese Einordnungen für die Analyse von Unterschieden zwischen den Formen (mit Angabe, falls vorhanden) verwendet. Weitere Informationen zu diesen Schulen zeigen, dass 4 % lediglich ein offenes Angebot mit fluktuierenden Gruppen vorhalten, 8 % führen die Ganztagsschule als Mischmodell (Halbtagsbetrieb plus Ganztagsklassen).

Inwieweit auch der Unterrichtsbereich entwickelt und mit außerunterrichtlichtlichen Ganztagselementen verzahnt wird, wurde über Statements geprüft, die dichotom von den Schulleitungen zu beantworten waren: Immerhin arbeiten in gut der Hälfte der Schulen Lehrpersonen und sonstiges Personal bei der Schülerbegleitung und –förderung eng zusammen, häufiger ist dies im gebundenen System. Allerdings tauschen sich Lehrkräfte und anderes Ganztagspersonal kontinuierlich über den Unterricht oder über erweiterte Angebote in 41 % aller Schulen nicht aus. In einem beträchtlichen Teil der Ganztagsschulen zeigen sich zwar konzeptionelle Verbindungen zwischen normaler Unterrichtsarbeit und zusätzlichen Ganztagsformen, was aber nicht durchgängig der Fall ist, intensiver jedenfalls in gebundenen Systemen.

Gefragt nach schulinternen Fortbildungen im Zeitraum der letzten zwei Jahre, wird deutlich, dass Schulprogramm/Schulkonzept (68 %) und Unterrichtsentwicklung in Bezug auf Methodenwerkstatt oder fachliche Curricula (53 %) als thematische Schwerpunkte kollegiumsinterner Fortbildung galten. Als weitere Themenschwerpunkte wurden Fortbildungen zur Förderung leistungsschwacher Schüler/innen (37 %) und zum sozialen Lernen (35 %) durchgeführt. Leider eine randseitige Rolle in der schulinternen Fortbildung spielen jedoch „Teamarbeit“ (21 %), Begabtenförderung (9 %) und Schulversagen (9 %).

Lernkultur und Förderung

Welche grundlegenden Gestaltungselemente weisen ganztägige Schulen auf? Nach Schulleitungsangaben wird eine überaus vielfältige Schulkultur sichtbar, aber auch Unterschiede zwischen den Modellen. Themenbezogene Projekte werden in gut der Hälfte der Schulen jeglicher Organisationsform praktiziert. Lerngelegenheiten in Dauerprojekten (wie Schulzeitung oder Schulgarten) zeigen sich ebenso wie obligatorische Arbeitsgemeinschaften als verbindliches erweitertes Bildungsangebot stärker in gebundenen Modellen. Auch gebundenen Freizeitangebote werden in Schulen mit verpflichtender Ganztagsschulzeit für alle Schüler/innen intensiver praktiziert. Durch den höheren Bindungsgrad halten gebundene Systeme als Ausgleich in höherem Maße freiwillige Pausenangebote vor. Soziale Gemeinschaftsaufgaben haben ebenso wie Fördermaßnahmen in allen Formen hohen Stellenwert.

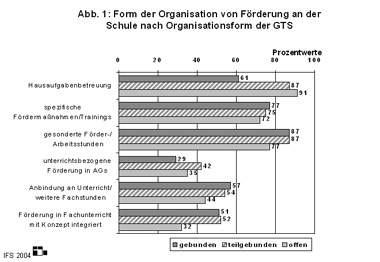

Vergleicht man die Organisation von Fördermaßnahmen nach GTS-Formen, so zeigt sich : Spezifische Fördermaßnahmen (74 %) und Förder-/Arbeitsstunden (82 %) werden in allen Modellen sehr häufig praktiziert. Hausaufgabenbetreuung (in 77 % aller Schulen) wird jedoch mit 61 % in gebundenen Systemen weniger praktiziert als in teilgebundenen (87 %) bzw. offenen Ganztagsformen (91 %). In voll- und teilgebundenen Modellen werden solche Aufgaben mit Förderung in Fachunterrichtsstunden verbunden (57 bzw. 54 %), in offenen nur zu 44 %. In der Hälfte der voll- und teilgebundenen GTS, aber nur in knapp einem Drittel der offenen wird Förderung konzeptionell in den Fachunterricht integriert. So wird in gebundenen Schulformen auch eher im Klassenverband gefördert als in anderen Systemen. Dies steht in Zusammenhang mit einer offensichtlich entwickelteren Lernkultur in gebundenen GTS, denn dort finden sich häufiger Erkundungen an außerschulischen Lernorten sowie fächer- und klassenübergreifende Projekte spürbar häufiger als in offeneren GTS.

Fragt man danach, wie Förderung zustande kommt, werden auch konzeptionelle Differenzen sichtbar: In voll- und teilgebundenen Systemen findet sich etwa zur Hälfte ein schriftlich niedergelegtes Förderkonzept, in offenen GTS nur zu 30 %. Zwei Drittel der gebundenen und der teilgebundenen GTS arbeiten mit Förderplänen für einzelne Schüler/innen, offene Systeme seltener, aber immerhin sind es gut die Hälfte. In offenen und teilgebundenen GTS spielen im Gegensatz zu vollgebundenen Systemen Freiwilligkeit der Teilnahme an Förderung und Kontrakte mit Eltern eine wesentliche Rolle, was aber zu Lasten erkannter Förderungsnotwendigkeiten gehen und die Zusammensetzung von Lerngruppen in der Förderung beeinträchtigen kann. Zu diesem Befund passt, dass in offen-freiwilligen Modellen auch Planungen für AGs und Freizeitangebote eher mit Eltern abgestimmt werden. Die Organisation von Förderung ist also in gebundenen Modellen in elaborierteren Formen anzutreffen, erkennbarer in den Schulalltag integriert und nicht additiv und freiwillig, basieren eher auf Förderkonzeptionen.

Förderangebote wenden sich in vor allem an Schüler/innen mit Leistungsdefiziten bzw. drohendem Schulversagen (86 %) sowie bei psychosozialen oder motorischen Problemen (73 %). Nicht einmal die Hälfte der Angebote richtet sich an Schüler/innen mit besonderen Begabungen. In 55 % aller Schulen kommen ohnehin nur Schüler/innen, die das freiwillige Angebot nutzen, in den Genuss von Förderung. Die Förderung von Schüler/innen im Klassenverband (insgesamt zu 35 % angegeben) wird fast zur Hälfte in gebundenen GTS als Organisationselement von Förderung genannt (48 %). In offenen GTS ist es mit 23 % nicht einmal ein Viertel, in teilgebundenen GTS sind es mit 35 % gut ein Drittel der Schulen, die ihre Förderung so verorten. Diese Differenzen sind erklärbar: Die individuelle Förderung von Schüler/innen im Klassenverband bedingt eine veränderte Lernkultur, vor allem auch die Öffnung des Unterrichts. Die Ergebnisse zeigen, dass gebundene GTS diese Formen deutlich häufiger praktizieren als offene GTS. Erkundungen an außerschulischen Lernorten werden an mehr als der Hälfte der gebundenen Systeme regelmäßig zumindest monatlich praktiziert, (51%), die Leitungen der teilgebundenen nennen dies nur zu 38 % und die der offenen GTS zu 36 %. Fächerübergreifende Projekte werden in 38 % der gebundenen, aber nur in 27 % der teilgebundenen und in 23 % der offenen GTS mindestens monatlich praktiziert. Auch bei klassen- und jahrgangsübergreifenden Projekten findet sich in gebundenen GTS (33 %/ 27 %) eine intensivere Praxis als in teilgebundenen und offenen Systemen (je 20 % bzw. je 13 % mindestens einmal monatlich).

Auszug aus dem Vortrag zum 2. Ganztagsschulkongress in Berlin am 22. September 2005 „Ganztagsschule – ein Beitrag zur Förderung und Chancengleichheit“

Der Vortrag wurde für eine bessere Nutzung in einzelne Kapitel untergliedert und steht Ihnen in folgenden Themen auszugsweise zur Verfügung!

Mehr Zeit für Kinder – öffnen

Bildungsnotstand- öffnen

Bestandsaufnahme in Ganztagsschule- öffnen

Personaleinsatz in der Ganztagsschule- öffnen

Perspektiven- öffnen

Zusammengestellt: Sabine Schweder

Datum: 11.12.2005

© www.ganztaegig-lernen.de